2013年4月4日木曜日

「気候変動を理学する」 古気候学が変える地球環境観

4月1日に、みすず書房から、「気候変動を理学する」という本を出版しました。エイプリルフールではありません。2010年に行った5回シリーズのサイエンスカフェをもとにした真面目な本です。出版の経緯については、私個人のブログ「ただの独り言」http://whispy-wind.cocolog-nifty.com/blog/をご参照ください。 多田

2013年3月10日日曜日

オフ@越後湯沢

晴れて博士課程に進学が決まりました烏田です。

最近の研究室はというと、1-2月のどたばたがやっと治まり

やっと落ち着いて来ました。

というわけで今週末は多田研の有志+システムの一部学生で

越後湯沢のスキー場に行って来ました!

(中央右から多田先生、久保木さん、鈴木君、高橋さん)

多田研の人達は自分以外はスキー、自分とシステムの学生はスノーボードを

やっていました。

今回の企画は生粋の東北人である高橋さんが進めたのですが、

企画をすすめる内に、実は多田研には結構スキーヤーが多いということが判明。

そのため、 昨日(一日目) は平気で難コースに挑んで優雅に滑って行く多田研スキーヤー(多田先生、高橋さん、鈴木君、久保木さん)+K君(経験者)の一団と、

易しいコースですらこけまくる初心者(烏田+K君)という構図に。。

普段はおとなしい高橋さんと鈴木君がどんどん進んでいくのが

すごく印象的でした。

(写真: 一面雪の景色に思わず雪にダイブする鈴木君)

一日目は何回か休憩をとっていたのですが、

休憩中の話題がハビタブルプラネット(太陽系外で生命が存在可能な領域にある惑星)というのが非常に研究者らしいというかなんというか。。

でも話題として面白いから自分もじっくり話を聞いてしまったんですけどね(笑)

結局一日目は、朝の10時から5時まで滑り倒して終了。

夕食の後は近くの温泉に行き、飲み会という黄金パターン。

飲み会では非常に真面目な話になると思いきや、話は思わぬ方向へ・・・

個人的に一番びっくりしたのは、多田先生の話題の豊富さと若さ。

趣味の部類では自分は完全に多田先生に若さで負けました。。

そして2日目。スキーをがっつりやりたい組(高橋さん、鈴木君、久保木さん、烏田)とのんびりしたい組に分かれての行動となりました。

自分は1日目に秘密の特訓をした上でがっつり組に入ったのですが、

改めて高橋さん、鈴木君のスキーに対する情熱というかストイックさを感じました。

2日目は悪天候で一時リフトが動かない、雪で周りが曇っているなど環境としてはよくなかったのですが、そんなの関係なく4人はおもしろいゲレンデを追い求めひたすら滑りつづけました。途中では高橋さんと鈴木君がジャンプに挑んだり。

最後は記念撮影ということで彼らの勇姿を撮影したのですが、

容量が大きいのでここに載せられません。

興味のある方は烏田まで来れば、お見せします。

がっつり組は4時間近く滑った後、越後湯沢駅周辺でお昼ごはんを食べて、温泉に入って、現地解散という感じでした。

(写真: お昼に食べたへきそばの御膳)

個人的な話ですが、現地解散後に行った越後湯沢駅にあるぽんしゅ館が非常によかったです。越後の日本酒銘柄の試飲が出来て、利き酒体験も可能。いいお酒を見つけて思わず買ってしまいました(笑)

という様に非常に充実したオフでした。

今度は雪山じゃなくて、茅根研の人達なども巻き込んで

海でこういうオフをやるのもいいかもしれませんね。

明日からは筋肉痛と闘いつつ学校で作業に励みます。それでは。

最近の研究室はというと、1-2月のどたばたがやっと治まり

やっと落ち着いて来ました。

というわけで今週末は多田研の有志+システムの一部学生で

越後湯沢のスキー場に行って来ました!

(中央右から多田先生、久保木さん、鈴木君、高橋さん)

多田研の人達は自分以外はスキー、自分とシステムの学生はスノーボードを

やっていました。

今回の企画は生粋の東北人である高橋さんが進めたのですが、

企画をすすめる内に、実は多田研には結構スキーヤーが多いということが判明。

そのため、 昨日(一日目) は平気で難コースに挑んで優雅に滑って行く多田研スキーヤー(多田先生、高橋さん、鈴木君、久保木さん)+K君(経験者)の一団と、

易しいコースですらこけまくる初心者(烏田+K君)という構図に。。

普段はおとなしい高橋さんと鈴木君がどんどん進んでいくのが

すごく印象的でした。

(写真: 一面雪の景色に思わず雪にダイブする鈴木君)

一日目は何回か休憩をとっていたのですが、

休憩中の話題がハビタブルプラネット(太陽系外で生命が存在可能な領域にある惑星)というのが非常に研究者らしいというかなんというか。。

でも話題として面白いから自分もじっくり話を聞いてしまったんですけどね(笑)

結局一日目は、朝の10時から5時まで滑り倒して終了。

夕食の後は近くの温泉に行き、飲み会という黄金パターン。

飲み会では非常に真面目な話になると思いきや、話は思わぬ方向へ・・・

個人的に一番びっくりしたのは、多田先生の話題の豊富さと若さ。

趣味の部類では自分は完全に多田先生に若さで負けました。。

そして2日目。スキーをがっつりやりたい組(高橋さん、鈴木君、久保木さん、烏田)とのんびりしたい組に分かれての行動となりました。

自分は1日目に秘密の特訓をした上でがっつり組に入ったのですが、

改めて高橋さん、鈴木君のスキーに対する情熱というかストイックさを感じました。

2日目は悪天候で一時リフトが動かない、雪で周りが曇っているなど環境としてはよくなかったのですが、そんなの関係なく4人はおもしろいゲレンデを追い求めひたすら滑りつづけました。途中では高橋さんと鈴木君がジャンプに挑んだり。

最後は記念撮影ということで彼らの勇姿を撮影したのですが、

容量が大きいのでここに載せられません。

興味のある方は烏田まで来れば、お見せします。

がっつり組は4時間近く滑った後、越後湯沢駅周辺でお昼ごはんを食べて、温泉に入って、現地解散という感じでした。

(写真: お昼に食べたへきそばの御膳)

個人的な話ですが、現地解散後に行った越後湯沢駅にあるぽんしゅ館が非常によかったです。越後の日本酒銘柄の試飲が出来て、利き酒体験も可能。いいお酒を見つけて思わず買ってしまいました(笑)

という様に非常に充実したオフでした。

今度は雪山じゃなくて、茅根研の人達なども巻き込んで

海でこういうオフをやるのもいいかもしれませんね。

明日からは筋肉痛と闘いつつ学校で作業に励みます。それでは。

2013年1月31日木曜日

研究室近況とサイエンスゼロ。

皆様お久しぶりです。

書くのが数ヶ月ぶりになります烏田です。

記事の更新回数と自分の忙しさが反比例の関係を持っていまして、

更新が全く出来ませんでした。

今年のうちの研究室は

博士論文:1人、修士論文:3人(自分含む)、卒業論文:1人と

論文を書かないといけない人達が多く、

まさにこの二ヶ月近くは自転車操業でした。

そして今日、無事にD3の久保田さんの博士論文発表会が終了され、

明日は石田君が卒業論文の発表会があるなど

徐々に自転車操業にもゴールが見えて来た所です。

修士論文の発表は来週ですが。。。

あと一週間頑張ります。

書きましたように自分自身は発表が終わっていないのですが、

今日記事を書いたのは一つお知らせしたいことがあったからです。

来週の2/3(日) 23:30-

NHK教育(Eテレ)で放送される「サイエンスゼロ」という番組で、

昨年掘削を行いました水月湖の年縞堆積物が番組で紹介されます!!

http://www.nhk.or.jp/zero/

主に2006年に掘削を行われた中川先生グループの成果が紹介されると思われますが、

多田研の関係者も出演すると思いますのでお楽しみに!

おそらく自分の息子達(砂)が出ると思うので、個人的にすごく楽しみにしています。

録画しなきゃ。

ではでは。失礼します。

書くのが数ヶ月ぶりになります烏田です。

記事の更新回数と自分の忙しさが反比例の関係を持っていまして、

更新が全く出来ませんでした。

今年のうちの研究室は

博士論文:1人、修士論文:3人(自分含む)、卒業論文:1人と

論文を書かないといけない人達が多く、

まさにこの二ヶ月近くは自転車操業でした。

そして今日、無事にD3の久保田さんの博士論文発表会が終了され、

明日は石田君が卒業論文の発表会があるなど

徐々に自転車操業にもゴールが見えて来た所です。

修士論文の発表は来週ですが。。。

あと一週間頑張ります。

書きましたように自分自身は発表が終わっていないのですが、

今日記事を書いたのは一つお知らせしたいことがあったからです。

来週の2/3(日) 23:30-

NHK教育(Eテレ)で放送される「サイエンスゼロ」という番組で、

昨年掘削を行いました水月湖の年縞堆積物が番組で紹介されます!!

http://www.nhk.or.jp/zero/

主に2006年に掘削を行われた中川先生グループの成果が紹介されると思われますが、

多田研の関係者も出演すると思いますのでお楽しみに!

おそらく自分の息子達(砂)が出ると思うので、個人的にすごく楽しみにしています。

録画しなきゃ。

ではでは。失礼します。

2013年1月1日火曜日

2012年12月21日金曜日

誕生日ケーキ。

卒論・修論・博士論文、それぞれの学位論文の総仕上げに向けて忙しい時期が続いています。

ランチセミナーでも計画的に執筆活動するべく檄が飛んでいます。

継続して作業を進めるには健康維持、適度な休息も必要です。

そして時には脳に糖分も必要です。

そんなわけでもないのですが、

今日は、杉崎さんの誕生日の週だったのでみんなでケーキを食べました。

水谷さんおすすめのフルーツタルトです。

みなさん、元気に頑張りましょう!

2012年10月29日月曜日

ICDP Training course 2012 参加報告

高橋さとしです。アメリカに行ってきた報告をします

2012年10月14 日から19日まで5日間、アメリカのミネソタ州ミネアポリスにミネソタ州立大学の湖の掘削コアの研究施設Lac

coreにおいてICDP Training course

が開催されました。当初はマケドニアで行われる予定でしたが、掘削作業の事故などが理由でアメリカに開催地が変更になったそうです。

10月のミネソタは、朝は数度に冷え込み、出発した東京との温度差に最初は慣れませんでした。

一番びっくりしたのは、初日がミネアポリスの”ゾンビ祭り”だったことです。空港からホテルまで、電車に乗ってくる人、街を行き交う人、みんなゾンビでした。映画バイオハザード状態です。

今 年のコースには各国から名の参加者がありました。今回のコースは、ICDPが取り組む陸上掘削のなかで湖の底に堆積した湖底堆積物の研究に関わる物でし た。掘削研究の計画や機器設備、コアの研究や、公表の方法などといった幅広い範囲のレクチャーを行うものでした。レクチャーは大学近くにホテルのセミナー 室で行われ、中日には掘削試料の管理・研究設備を見学しました。講師陣はGFZ ポツダムの研究者がメインで、若手の研究者の研究例の紹介や実習もあった。湖底堆積物の研究に関わる一連の流れがレクチャーが展開されたが、特にこのコー スを特徴づけているのは,いかに科学的なアイディアを実際の掘削につなげるのか,というところに重点が置かれているところである.これはただ単に研究者と して科学掘削で得られる試料・データを解析するという事だけではなく,実際にプロジェクトマネージャーとして掘削計画を立案・運営して行く上でどのような 事を想定し,行動して行くかということを含んだ講義内容である.受講生は、掘削堆積物を扱う研究者が主で、実際に掘削活動を展開している若手研究者、今後 自ら掘削活動を行いたたいという院生で構成されていました。講師、受講生の距離がとても近く、円卓を囲んでレクチャ中に質問や議論をしたり、それぞれの研 究の状況や展望をコーヒータイムや懇親会などで語り合い、楽しい時間を過ごしました。

初 日はイントロダクションと自己紹介のスピーチに続いて、ICDPと関連組織の構成について紹介がなされ、使用される機器や技術の説明がなされました。2日 目はLacCoreで実際に行われているコアの管理や研究の様子について話された後、これまでの湖底堆積物コアを用いた研究例を紹介して頂きました。これ らのレクチャーには、実際のデータを使って地震波探査による湖底断面をみて目的に合ったコアサイトを議論したり、コアの半割面写真を使って層序対比を行 い、掘削深度を求めて班で発表する実習が行われました。実際に実習を行ってみると分かったところとそうでないところが明確になり、湖初心者の筆者はかなり 周りの参加者を質問攻めにすることになってしまったがとてもよい経験となりました。

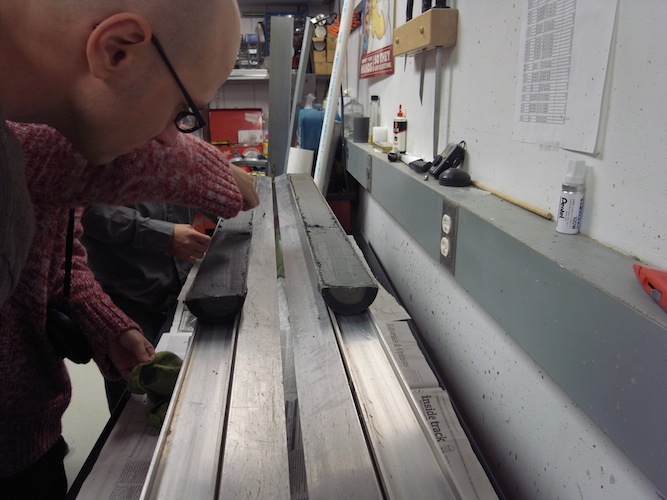

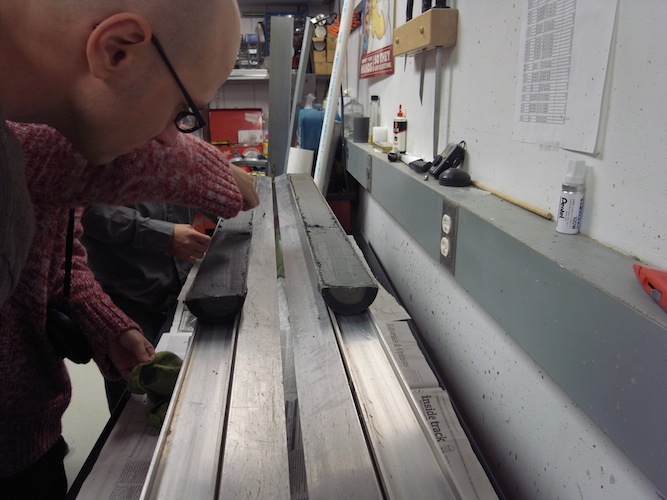

中日には、ミネソタ州立大学のNational Lacstarine Core Facilityを見学しました。各班に分かれて、コアのデータベース管理、スミアスライドラボ、Uチャンネルを用いたサンプリングや帯磁率・色測計測定 の設備を見学し、情報を交換させて頂きました。現在、私が所属している研究室との作業工程や用具の違いがありどちらをとるべきか興味深く1日を過ごしまし た。

最終日は半日のみでありましたが、掘削のための資金を集める工夫やプロポーザルの効果的な書き方、アウトリーチの仕方について講演が行われました。

講 義の内容は、初歩的なところを広く触れたことにとどまると思います。それぞれの項目について詳細を学ぶ事は出来ませんでしたが、多くのことをこれから学 び,実行していくきっかけをもらったように思います。本コースの目的である掘削科学の立案から実行までという事を考えると,よく考えられた内容であったと いえるでしょう。また,各国からの参加者との交流が大きな収穫でした。時に日が変わるまでに及んだ参加者同士の交流とできた友人は、私の今後の研究人生の 財産となりそうです。

写真は空港で別れを惜しむメンバーの図です。出国ぎりぎりの時間、ゲートまで着いてきてくれました。

掘削研究は、多くの人足と技術、資金を要する複雑なものです。このようなトレーニングコースから準備・掘削・分析・試料管理までを一度に学べる機会は,非常 に有意義であると思います。今後もこのようなセミナーが開催されることを期待しています。今年は、津波堆積物や水月湖の第四紀研究などの研究成果が大きく 取り上げられ、日本の湖堆積物の注目が集まる年となりました。これからの研究者の育成、成果の維持のためにも、できるだけ毎年日本からの参加者が参加する ようにこのような企画の情報を広く周知していくことが望ましいと思います。

10月のミネソタは、朝は数度に冷え込み、出発した東京との温度差に最初は慣れませんでした。

一番びっくりしたのは、初日がミネアポリスの”ゾンビ祭り”だったことです。空港からホテルまで、電車に乗ってくる人、街を行き交う人、みんなゾンビでした。映画バイオハザード状態です。

今 年のコースには各国から名の参加者がありました。今回のコースは、ICDPが取り組む陸上掘削のなかで湖の底に堆積した湖底堆積物の研究に関わる物でし た。掘削研究の計画や機器設備、コアの研究や、公表の方法などといった幅広い範囲のレクチャーを行うものでした。レクチャーは大学近くにホテルのセミナー 室で行われ、中日には掘削試料の管理・研究設備を見学しました。講師陣はGFZ ポツダムの研究者がメインで、若手の研究者の研究例の紹介や実習もあった。湖底堆積物の研究に関わる一連の流れがレクチャーが展開されたが、特にこのコー スを特徴づけているのは,いかに科学的なアイディアを実際の掘削につなげるのか,というところに重点が置かれているところである.これはただ単に研究者と して科学掘削で得られる試料・データを解析するという事だけではなく,実際にプロジェクトマネージャーとして掘削計画を立案・運営して行く上でどのような 事を想定し,行動して行くかということを含んだ講義内容である.受講生は、掘削堆積物を扱う研究者が主で、実際に掘削活動を展開している若手研究者、今後 自ら掘削活動を行いたたいという院生で構成されていました。講師、受講生の距離がとても近く、円卓を囲んでレクチャ中に質問や議論をしたり、それぞれの研 究の状況や展望をコーヒータイムや懇親会などで語り合い、楽しい時間を過ごしました。

初 日はイントロダクションと自己紹介のスピーチに続いて、ICDPと関連組織の構成について紹介がなされ、使用される機器や技術の説明がなされました。2日 目はLacCoreで実際に行われているコアの管理や研究の様子について話された後、これまでの湖底堆積物コアを用いた研究例を紹介して頂きました。これ らのレクチャーには、実際のデータを使って地震波探査による湖底断面をみて目的に合ったコアサイトを議論したり、コアの半割面写真を使って層序対比を行 い、掘削深度を求めて班で発表する実習が行われました。実際に実習を行ってみると分かったところとそうでないところが明確になり、湖初心者の筆者はかなり 周りの参加者を質問攻めにすることになってしまったがとてもよい経験となりました。

中日には、ミネソタ州立大学のNational Lacstarine Core Facilityを見学しました。各班に分かれて、コアのデータベース管理、スミアスライドラボ、Uチャンネルを用いたサンプリングや帯磁率・色測計測定 の設備を見学し、情報を交換させて頂きました。現在、私が所属している研究室との作業工程や用具の違いがありどちらをとるべきか興味深く1日を過ごしまし た。

最終日は半日のみでありましたが、掘削のための資金を集める工夫やプロポーザルの効果的な書き方、アウトリーチの仕方について講演が行われました。

講 義の内容は、初歩的なところを広く触れたことにとどまると思います。それぞれの項目について詳細を学ぶ事は出来ませんでしたが、多くのことをこれから学 び,実行していくきっかけをもらったように思います。本コースの目的である掘削科学の立案から実行までという事を考えると,よく考えられた内容であったと いえるでしょう。また,各国からの参加者との交流が大きな収穫でした。時に日が変わるまでに及んだ参加者同士の交流とできた友人は、私の今後の研究人生の 財産となりそうです。

写真は空港で別れを惜しむメンバーの図です。出国ぎりぎりの時間、ゲートまで着いてきてくれました。

掘削研究は、多くの人足と技術、資金を要する複雑なものです。このようなトレーニングコースから準備・掘削・分析・試料管理までを一度に学べる機会は,非常 に有意義であると思います。今後もこのようなセミナーが開催されることを期待しています。今年は、津波堆積物や水月湖の第四紀研究などの研究成果が大きく 取り上げられ、日本の湖堆積物の注目が集まる年となりました。これからの研究者の育成、成果の維持のためにも、できるだけ毎年日本からの参加者が参加する ようにこのような企画の情報を広く周知していくことが望ましいと思います。

2012年10月25日木曜日

表層セミナー:OSL年代測定

前処理の待ち時間30分を使って簡単に。

毎週木曜日は多田、高橋研が参加する表層セミナーが開催される曜日なのですが、

今日は発表者が二人共多田、高橋研関係者でした。

一人目は水月の分析で頑張っているM1の鈴木君。

今日の彼の発表は卒論で研究を行った長江上流域の侵食速度とその制御要因の推定に関係する古い論文

Geomorphic/Tectonic Control of Sediment Discharge to the Ocean: The

Importance of Small Mountainous Rivers

に関するレビューを行ってくれました。

これは侵食速度と侵食速度に関わる要因を現世の川のデータ(堆積物流出量、河川流出量、流域面積、後背地高度)から推測するという論文でした。

侵食という過程は地球上では主に河川(水)or氷によって行われる誰もが知っているような当たり前の過程なのですが、侵食強度関係する要因が沢山ありどの要因が支配的であるかを決めるのが大変難しい地球のシステムです。

この侵食過程について

流域面積と単位面積あたりの侵食速度が負の相関を持つ事から

「流域面積が広い河川では気候や後背地地質による影響を受けにくいこと」

「流域面積の狭い河川では逆に気候や後背地地質による影響を受けやすい」

などという考察を行っていることを紹介していました。

(現在ではさらに詳しい研究が行われていることに注意する必要があります。)

そして二人目は先日の記事で紹介したポスドクの杉崎さん。

彼女はドクターで行われた石英を用いたOSL(光ルミネッセンス)法による精密年代測定に関する研究について主にオホーツク海のコアをケーススタディとした用いた話をされました。

毎週木曜日は多田、高橋研が参加する表層セミナーが開催される曜日なのですが、

今日は発表者が二人共多田、高橋研関係者でした。

一人目は水月の分析で頑張っているM1の鈴木君。

今日の彼の発表は卒論で研究を行った長江上流域の侵食速度とその制御要因の推定に関係する古い論文

Geomorphic/Tectonic Control of Sediment Discharge to the Ocean: The

Importance of Small Mountainous Rivers

に関するレビューを行ってくれました。

これは侵食速度と侵食速度に関わる要因を現世の川のデータ(堆積物流出量、河川流出量、流域面積、後背地高度)から推測するという論文でした。

侵食という過程は地球上では主に河川(水)or氷によって行われる誰もが知っているような当たり前の過程なのですが、侵食強度関係する要因が沢山ありどの要因が支配的であるかを決めるのが大変難しい地球のシステムです。

この侵食過程について

流域面積と単位面積あたりの侵食速度が負の相関を持つ事から

「流域面積が広い河川では気候や後背地地質による影響を受けにくいこと」

「流域面積の狭い河川では逆に気候や後背地地質による影響を受けやすい」

などという考察を行っていることを紹介していました。

(現在ではさらに詳しい研究が行われていることに注意する必要があります。)

そして二人目は先日の記事で紹介したポスドクの杉崎さん。

彼女はドクターで行われた石英を用いたOSL(光ルミネッセンス)法による精密年代測定に関する研究について主にオホーツク海のコアをケーススタディとした用いた話をされました。

あくまでも石英の供給源推定の研究を行っている自分の目から見た感想ではありますが、

海洋堆積物の精密年代決定に用いられる14C年代に比べて海洋のリザーバー効果を見積もる必要がないのがメリットでありますが、「海洋堆積物中の石英粒子がいつ太陽光の元にさらされて堆積したか」をしっかり吟味を行わなければならない点が重要な手法であると感じました。

杉崎さんの発表の中ではこの吟味しなければならない部分をさらにこれから調べてしっかりとしたOSLの手法を確立しようということで自分が行っている手法と結構似ている部分が結構あってすごく興味をひかれました。

彼女の発表が終わった後はごく簡単にセミナーの歓迎会が行われて

現在ちょっと酔っぱらいという状況です。(その模様を写した写真取るのまたしても忘れました)

ではでは。サンプルの前処理に戻ろうっと。

登録:

投稿 (Atom)